- Les préoccupations de longue date en matière de discrimination, d’héritage colonial, de privilèges et de rapports de force dans le milieu de la conservation sont récemment passées au premier plan avec une résurgence des mouvements de justice sociale. Mais ces mouvements mèneront-ils à des changements durables dans le secteur ?

- Colleen Begg, conservationniste sud-africaine, estime qu’une transformation significative nécessite des efforts soutenus et spécifiques pour mener à des changements réels en matière de conservation.

- Selon Colleen Begg, cofondatrice du Niassa Carnivore Project au Mozambique et de Women for the Environment Africa, les conservationnistes à la tête des organisations doivent s’ouvrir davantage aux critiques et aux changements et faciliter l'accueil de futurs et nouveaux leaders et de nouvelles idées.

- Colleen Begg a partagé son point de vue sur le sujet et bien d’autres encore dans une interview accordée à Rhett A. Butler, fondateur de Mongabay.

Dans le prolongement du meurtre de George Floyd l’an dernier, les préoccupations de longue date en matière de discrimination, d’héritage colonial, de privilèges et de rapports de force dans le milieu de la conservation ont pris de l’ampleur, forçant de nombreuses organisations à repenser leurs origines et leurs activités. Les injustices passées et actuelles contre les peuples autochtones et les communautés locales au nom de la création d’aires protégées, les pratiques racistes et abusives au sein des institutions, le leadership et les disparités dans les opportunités de financement et de développement ne sont que quelques-uns des domaines qui ont attiré une attention particulière ces dernières années. Bien que le sujet donne de plus en plus matière à réflexion et à des discussions, on ignore si cette période entrainera un changement significatif ou si le secteur reprendra ses activités habituelles une fois la crise passée.

Colleen Begg, conservationniste sud-africaine et cofondatrice du Niassa Carnivore Project au Mozambique, avoue ne pas en être certaine non plus, mais ajoute qu’une transformation significative ne se fera pas seule – des efforts soutenus et spécifiques seront nécessaires pour entrainer des changements réels.

« Je n’ai jamais eu autant de conversations sur les privilèges, le racisme et le sexisme dans le milieu de la conservation que ces trois dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire », a-t-elle confié récemment à Mongabay lors d’une interview. « À mon avis, la conservation est vraiment l’un des derniers bastions du racisme et de l’exclusion sur le continent et elle est très réfractaire au changement. »

En tant que Sud-Africaine n’ayant jamais vécu en dehors du continent africain et ayant travaillé dans la conservation depuis 30 ans, Colleen Begg a pu observer l’influence de la race, du genre, et des privilèges dans le secteur.

« Nous pouvons être antiracistes, et pourtant énormément privilégiés », a-t-elle souligné. « Je me bats aussi contre le sentiment de “non-appartenance”. Je n’ai aucun autre passeport que le sud-africain, je n’ai jamais étudié à l’étranger non plus, et pourtant, souvent, je ne suis pas considérée comme une Africaine, et ça fait mal, c’est vrai. Mais, pour moi, les conservationnistes blancs qui opèrent en Afrique doivent apprendre à vivre avec ce sentiment d’inconfort si ce que nous voulons c’est voir émerger de nouveaux modèles de conservation qui fonctionnent, qui soient inclusifs, durables et efficaces. »

« Nous ne pouvons pas changer qui nous sommes, mais nous pouvons nous ouvrir aux critiques et aux changements, et nous pouvons aussi commencer à nous servir de nos privilèges et de notre influence pour modifier les modèles actuels de conservation. Je pense vraiment que “l’arc de l’univers moral est long, mais il tend vers la justice”, mais je ne pense pas qu’il tende vers la justice tout seul. Nous devons aider à catalyser le changement et ne pas rester assis à rien faire, à murmurer notre soutien, en continuant de jouer la politique de l’autruche de crainte de nous voir rappeler à l’ordre, de perdre nos postes, nos salaires et nos privilèges. Rien ne vient sans peine. »

Colleen Begg indique que le développement du leadership, la création de sphères pour accueillir de nouvelles idées et de nouvelles voix, et l’établissement d’un accompagnement des personnes issues de groupes sous-représentés au sein des organisations doivent être considérés comme des moteurs essentiels du changement.

« J’ai 52 ans et de nombreux conservationnistes de ma génération occupent actuellement des postes de dirigeants dans les organisations de conservation. Il existe réellement une opportunité pour utiliser notre influence et pour nous faire entendre de manière stratégique », a-t-elle affirmé. « En tant que fondateurs, nous pouvons établir des plans de succession pour pouvoir sortir de nos rôles et permettre à d’autres d’accéder à ces postes plutôt que de toujours recruter en externe ou encore pire plutôt que de pratiquer du favoritisme en offrant ces postes de haut niveau à des membres de notre famille. »

« Si nous arrivons à créer des organisations ou même à tenir des réunions moins toxiques, la confiance que l’on nous portera sera plus grande, le roulement du personnel moins important, la productivité meilleure, la résilience plus élevée, et nous pourrons ainsi attirer les meilleurs cerveaux africains et nous serons à même d’écouter leurs idées. Nous pourrons leur offrir une option de carrière viable et de réelles perspectives d’évolution. »

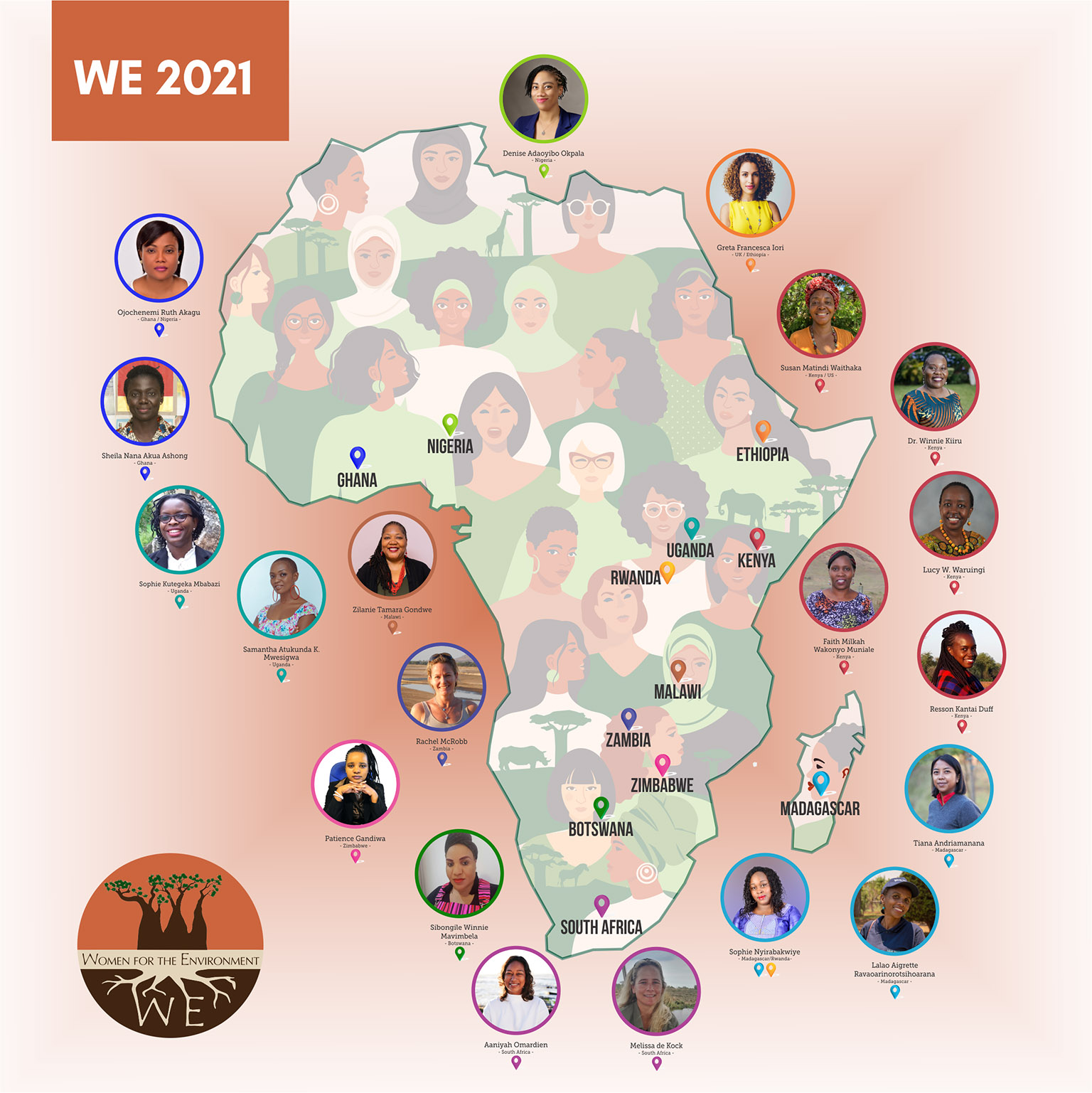

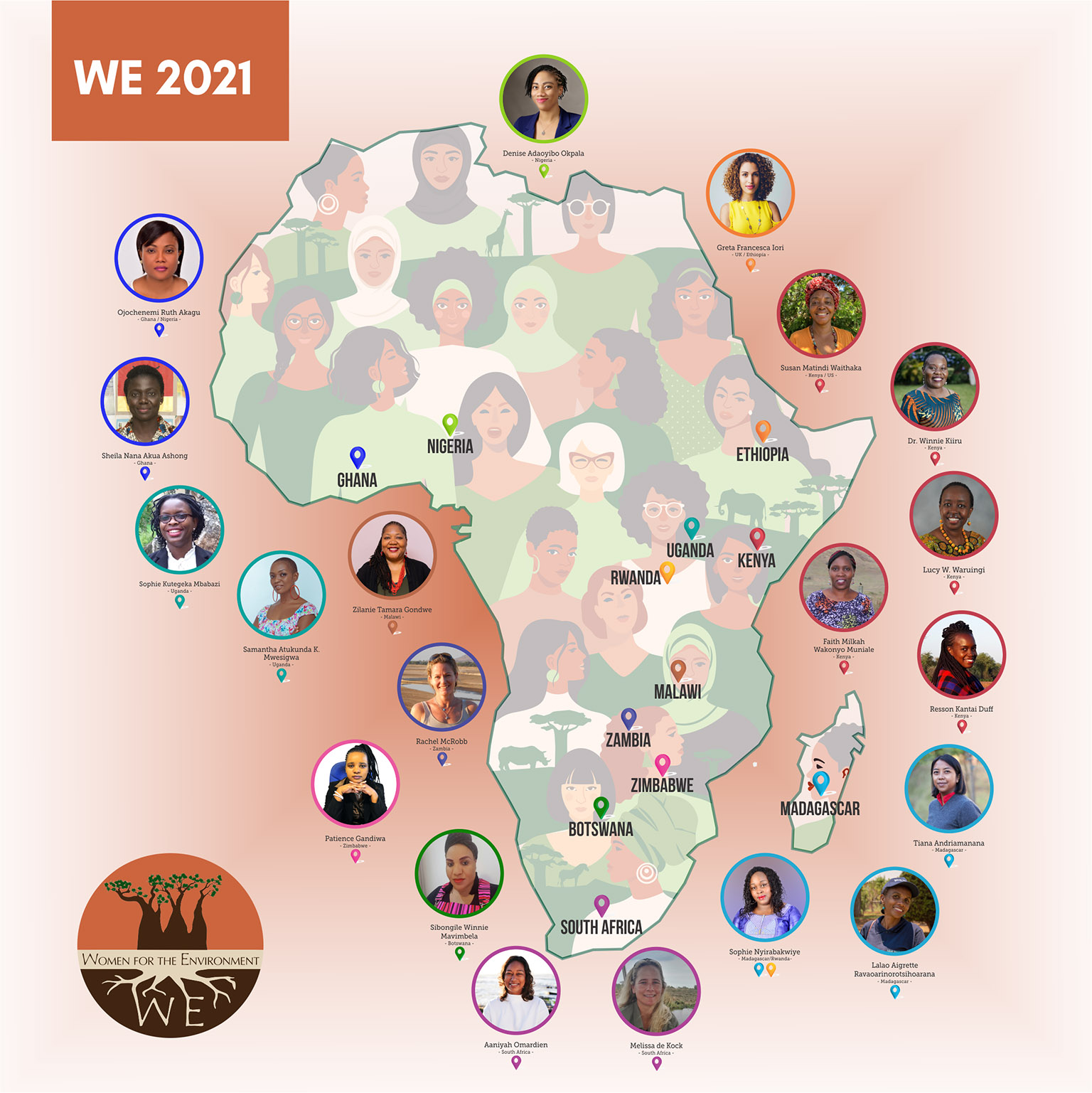

C’est en gardant cette idée à l’esprit que Colleen Begg cofonda Women for the Environment, Africa (WE Africa) en 2017. La mission de WE Africa est de favoriser l’accès de davantage de femmes à des postes d’encadrement et de direction dans le domaine de la conservation.

La conservation peut aussi tirer des enseignements positifs des expériences sur le terrain. À cet égard, Colleen Begg déclare que la pandémie – bien qu’elle ait entrainé des pertes et des souffrances inestimables pour les communautés à travers le continent africain – a apporté la preuve supplémentaire qu’il existe bel et bien des alternatives efficaces aux approches descendantes des modèles de conservation.

« Parmi les organisations qui ont le mieux essuyé la tempête COVID, on retrouve celles qui ont une direction et des collaborateurs locaux, celles qui sont flexibles, résilientes et qui possèdent des pratiques de travail profondément centrées sur les communautés. Elles ont su répondre à la crise de manière positive, parce qu’elles opéraient déjà sur le terrain et ne dépendaient pas d’expats confinés à l’autre bout du monde. »

À titre d’exemple, Colleen Begg a cité le travail sur le terrain de son organisation et a déclaré qu’il n’avait pas été durement impacté par le COVID.

« Notre équipe est essentiellement originaire de la région et entièrement mozambicaine, alors tout le monde a poursuivi son travail comme d’habitude. Beaucoup de nos programmes sont profondément axés sur les villages comme notre programme de gardiens de la communauté où nous avons des gardiens opérant dans 42 villages différents recueillant, en tant que scientifiques nationaux, des données de base sur la population, les taux de mortalité, la pêche et les conflits. Nous communiquions déjà avec eux sur WhatsApp, alors il y a eu très peu de changements pour nous. »

Les plus touchées ont été les communautés qui dépendaient du tourisme pour assurer la survie des villages. Colleen Begg a ajouté que ces communautés comptaient sur une relance du tourisme dès que les voyageurs internationaux pourront repartir faire des safaris.

Colleen Begg a partagé son point de vue sur le sujet et bien d’autres encore dans une interview accordée à Rhett A. Butler, fondateur de Mongabay, en juin 2021.

Mongabay: Qu’est-ce qui, à l’origine, a suscité votre intérêt pour la vie sauvage et la conservation ?

Colleen Begg: C’est bien difficile à dire. Il n’y a eu en fait ni déclic, ni mentor, ni expérience profondément bouleversante.

J’ai grandi dans la banlieue de Johannesburg, mon père était banquier et ma mère infirmière avant de nous mettre au monde, mes sœurs et moi. J’allais à l’école publique locale et j’ai vécu dans la même maison jusqu’à mes 21 ans. J’ai toujours trouvé les documentaires sur la vie sauvage ennuyeux. Je pense, en y réfléchissant, que je trouvais qu’être dehors était tout simplement beaucoup plus fascinant et beaucoup plus paisible. J’apprécie ma propre compagnie et j’ai toujours aimé la nature et les animaux.

Mes parents étaient des fervents du jardinage. Étant petite, je créais des paysages avec de la mousse et des mauvaises herbes pour ma collection d’animaux de la ferme, je passais des heures à lire en haut d’un arbre, je tapais sur des pierres avec un marteau pour essayer de trouver des « cristaux », je gardais des fourmis dans une boite d’allumettes et j’observais les oiseaux. À 11 ans, j’ai présenté un exposé à l’école sur le thème de « ce que je veux faire quand je serai adulte ». Ça commençait comme ça : « Imaginez, vous vous réveillez sur le toit d’une Land Rover, sous les étoiles, dans la brousse… ». Mon professeur était assez déconcerté. J’avais un désir ardent d’être dans la nature, de travailler au milieu de la faune sauvage, et de contribuer au changement.

Je suppose que la morale de cette histoire est qu’il faut tout faire pour attirer les enfants à l’extérieur, dans les espaces verts, pour qu’ils établissent une connexion avec la nature. Pas besoin de coup théâtral ni de moment décisif, mais juste un moment de joie, une connexion et des expériences simples.

Lorsque j’écoute les membres de notre équipe parler de ce qui les a motivés, c’est souvent quelque chose de simple, comme un grand-père qui adorait la nature et aimait partager son expérience, une association pour la protection de la vie sauvage, un jardin, un enseignant. C’est pourquoi il est si important d’aider à créer et à cultiver ces moments pour les enfants qui grandissent près des aires protégées ou au sein de ces zones avec lesquelles ils peuvent se connecter loin du stress quotidien et de la peur des animaux sauvages.

Mongabay: Une combinaison de controverses très médiatisées dans le domaine de la conservation ces dernières années et du mouvement de protestation mondial consécutif au meurtre de George Floyd l’an dernier a mis en lumière l’héritage colonial, le racisme et l’absence d’inclusion régnant dans le secteur. De votre point de vue, en tant que conservationniste en Afrique, quel impact tout cela a-t-il ?

Colleen Begg: C’est une question bien complexe et un vaste sujet qui mérite une attention particulière. Je ne veux en aucun cas minimiser l’énorme impact que l’héritage colonial, le racisme et l’absence d’inclusion peuvent avoir aujourd’hui sur la conservation en Afrique en répondant par une phrase courte ou désinvolte, compte-tenu de l’ampleur du sujet. Je n’ai jamais eu autant de conversations sur les privilèges, le racisme et le sexisme dans le milieu de la conservation que ces trois dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire.

Ce qui est intéressant c’est de constater que l’effondrement du tourisme dû à la crise sanitaire du COVID-19 a donné lieu à d’excellentes discussions sur différents modèles de financement plus durables pour la conservation. Il y a eu toute une série de débats sur les réseaux sociaux avec des analyses de modèles de conservation et de tourisme plus inclusifs qui ont été influencés par un mouvement de protestation mondial contre le racisme. Parmi les organisations qui ont le mieux essuyé la tempête COVID, on retrouve celles qui ont une direction et des collaborateurs locaux, celles qui sont flexibles, résilientes et qui possèdent des pratiques de travail profondément centrées sur les communautés. Elles ont su répondre à la crise de manière positive, parce qu’elles opéraient déjà sur le terrain et ne dépendaient pas d’expats confinés à l’autre bout du monde. Mais cela ne semble pas avoir engendré de changements sur le long terme. Ou peut-être qu’il est encore trop tôt pour le savoir.

À mon avis, la conservation est vraiment l’un des derniers bastions du racisme et de l’exclusion sur le continent, et elle est très réfractaire au changement. Une partie de cette réticence est accentuée par les groupes de financement (où tous les membres sont impliqués dans les comités des uns et des autres) et des demandes de subventions plus conçues pour la recherche à court terme que pour la conservation. Certaines de ces demandes sont complexes à mettre en place, utilisent beaucoup de jargon, sont souvent prévues pour du court terme et pour des montants relativement modestes. Il faut avoir des compétences spécifiques pour s’en occuper. Si vous ne possédez pas les compétences linguistiques, la patience, le jargon et si vous ne connaissez pas les bonnes personnes, le financement sera difficile à obtenir, en particulier pour une nouvelle idée qui sort du cadre des demandes de subventions habituelles. Chaque année, tout le monde se bouscule pour obtenir des financements et rivalise généralement avec des collègues faisant un travail tout aussi important.

Par ailleurs, j’estime aussi que les programmes de recherche universitaire en biologie de la conservation sont considérablement différents des activités de conservation de la biodiversité et de gestion des aires protégées menées sur le terrain. L’accent mis sur les diplômes universitaires et les publications dans des revues à comités de lecture pour prouver que vous méritez, en tant que conservationniste, d’obtenir des fonds, d’être sélectionné pour un poste, de vous faire entendre ou encore d’obtenir un permis exclut les meilleurs esprits et les meilleures idées que l’on trouve généralement dans le pays/sur le terrain ou sans qu’on s’y attende forcément. On retrouve aussi trop souvent cette arrogance chez les scientifiques et les consultants formés dans les universités de l’hémisphère nord. Ils ont souvent une piètre opinion des chercheurs plus nationaux, des programmes de surveillance continue ou des personnes qui vivent sur le terrain. Cela entretient un certain rapport de force intellectuel et financier et conditionne la légitimité scientifique et élitiste universitaire de la conservation, même pour les programmes qui se disent axés sur la communauté. Tout ceci perpétue l’élitisme et le racisme dans le secteur.

Une bonne partie de la résistance au changement provient des conservationnistes « blancs africains » eux-mêmes. Bon nombre d’entre eux sont profondément engagés dans la conservation, passionnés par le sujet et effectuent des contributions significatives, mais ils refusent aussi d’admettre qu’ils bénéficient de privilèges considérables. Ils s’accrochent fermement à leurs droits en grinçant des dents (généralement avec un autre passeport dans la poche) et sont sur la défensive chaque fois que le thème du racisme ou des privilèges ressurgit. Ils se lancent souvent dans des récits pour raconter combien tout cela a été difficile et combien ils ont contribué au projet. Ce que nous devons tenter de comprendre maintenant, c’est pourquoi il n’y a eu que très peu de changements jusqu’à présent.

En tant que blanche de la quatrième génération de conservationnistes sud-africains, je fais partie de cet héritage colonial (l’apartheid) et de l’histoire raciste, avec tous ces préjugés et ces privilèges. Vous avez d’ailleurs pu noter cette notion de privilège dans ma réponse à votre première question. Il serait facile de réécrire mon histoire et dire que j’ai eu une vie difficile. Mais ce n’est absolument pas le cas.

Je sais qu’il s’agit d’un terrain délicat pour évoluer de manière authentique et constructive. Ça fait peur d’avoir ces modèles de conservation. Nous pouvons être antiracistes et énormément privilégiés à la fois. Je me bats aussi contre ce sentiment de « non-appartenance ». Je n’ai aucun autre passeport que le sud-africain, je n’ai jamais étudié à l’étranger non plus, et pourtant, souvent, je ne suis pas considérée comme une Africaine, et ça fait mal, c’est vrai. Mais, pour moi, les conservationnistes blancs qui opèrent en Afrique doivent apprendre à vivre avec ce sentiment d’inconfort si ce que nous voulons c’est voir émerger de nouveaux modèles de conservation qui fonctionnent, et qui soient inclusifs, durables et efficaces.

Comment puis-je arrêter d’être partie intégrante du mal et devenir à la place partie intégrante de son remède si je continue à tout centrer sur ma propre personne et sur mes besoins d’appartenance et de me sentir appréciée ? Nous ne pouvons pas changer qui nous sommes, mais nous pouvons nous ouvrir aux critiques et aux changements, et nous pouvons aussi commencer à nous servir de nos privilèges et de notre influence pour modifier les modèles actuels de conservation. Je suis convaincue que “l’arc de l’univers moral est long, mais il tend vers la justice”, mais je ne pense pas qu’il tende vers la justice tout seul. Nous devons aider à catalyser le changement et ne pas rester assis sans rien faire, à murmurer notre soutien en continuant de jouer la politique de l’autruche de crainte de nous voir rappeler à l’ordre, de perdre nos postes, nos salaires et nos privilèges. Rien ne vient sans peine.

J’ai vécu toute ma vie dans le sud de l’Afrique, dont 18 ans au Mozambique. Lorsque je suis allée à l’université du Wits à Johannesburg pour préparer ma licence en 1987, j’étais cette jeune fille de 17 ans naïve et inconsciente qui n’avait aucune idée sur quoi que ce soit. Je mentionne ceci uniquement parce que j’ai commencé à découvrir le modèle dit de conservation forteresse au même moment où j’ai commencé à réexaminer ce que je pensais connaitre de l’histoire de l’Afrique du Sud et du racisme – au milieu des gaz lacrymogènes, de la brutalité des forces de police, des mouvements de protestation, et des camions anti-émeutes jaunes, devenus un fait ordinaire de la vie universitaire jusqu’à la libération de Nelson Mandela en 1990. La justice sociale occupe une part très importante de mes valeurs et de mes idéaux, et en comprendre la signification réelle a été un long voyage.

Au début des années 1990, j’ai passé environ deux ans au parc Kruger en tant qu’assistante de recherche. À cette époque, il y avait encore très peu de signes de changement. Il s’agissait d’un endroit à l’abri, raciste, sexiste et d’un exemple suprême de conservation forteresse en Afrique. Les ordinateurs étaient recouverts de drapeaux « AWB », le mouvement de résistance afrikaner d’extrême droite ; tous les gardes forestiers étaient encore blancs à cette époque. En tant que jeune diplômée universitaire, on me demandait de faire le thé et on me disait de le faire “blanc, léger et sucré, juste comme j’aime les femmes”. Il était encore très peu question de changements. On peut se demander à quoi cela pouvait ressembler de soi-disant apporter des bénéfices et des responsabilités sociales aux communautés entassées les unes sur les autres le long des limites et des clôtures des aires protégées pendant que les privilégiés s’amusaient à l’intérieur. C’était l’ancien modèle colonial, subventionné par la minorité nationale. J’ai la chance d’avoir été témoin des premiers efforts mis en œuvre par certains gardes forestiers et je les ai vus engager une collaboration avec leurs voisins le long des limites des aires protégées ; ce fut un nouveau départ.

Ce qui est démoralisant, toutefois, c’est que 30 ans après cette expérience marquante je continue d’assister à des réunions et à des séminaires où j’entends toujours ces mêmes vieilles idées ressassées sans cesse. Elles sont parfois introduites différemment, et rarement si ouvertement, mais on retrouve toujours un « club de vieux copains » et un groupe d’expats qui prétendent être inclusifs, mais qui, clairement, ne le sont pas. La conservation aujourd’hui repose encore majoritairement sur la concurrence, les privilèges, les droits, et le pouvoir. Cela ne mène à rien d’être sur la défensive lorsqu’on sait que la majorité des ONG de conservation, des consultants, des organisations de financement et des entreprises du tourisme (à la fois spécialisées dans l’écologie et la chasse sportive) sont encore largement dirigées par des quinquagénaires blancs, dont très peu de femmes, africaines ou autres.

Nous devrions à la place nous montrer curieux et furieux et nous demander pourquoi rien n’a changé aujourd’hui. Comment pouvons-nous changer la conservation quand on puise nos idées dans un ensemble si limité d’opinions et d’expériences et dans un seul et unique contexte culturel ? Comment pouvons-nous réellement trouver de nouveaux moyens de coexister, et de nouveaux modèles pour réduire la perte de l’habitat, les tueries d’animaux en représailles, le commerce illicite d’espèces sauvages et le braconnage quand nous n’incluons que rarement les plus touchés à nos programmes de travail ? Les plans de gestion sont généralement élaborés par des consultants quinquagénaires qui restent assis à leurs bureaux, bien loin des populations, des gouvernements locaux et de la faune sauvage qui seront les plus impactés. Parfois, ces consultants n’ont même jamais mis les pieds sur les lieux pour lesquels ils conçoivent ces plans de gestion, ou alors ils s’y rendent en hélicoptère pour deux semaines de consultation « participative », mais clairement, ils ne font que répéter les anciens modèles et les intérêts spécifiques qui entrent en jeu. Pour moi, cela ressemble beaucoup au colonialisme et je trouve cela aussi démoralisant, dévalorisant, injuste et mauvais pour la gestion des ressources naturelles que le colonialisme d’hier. Ce qui est étrange c’est que ces actions sont souvent soutenues par les gouvernements nationaux et les organisations de conservation. C’est le système tel qu’il est, et changer le système, c‘est difficile.

Alors, tout n’est pas mauvais. Il existe aussi des bonnes choses – nous voyons de plus de plus de nouvelles formes de conservation voir le jour. Une plus grande diversité de comités, un nombre croissant (quoique modeste) et plus nuancé d’organisations dans le domaine de la conservation qui ont des employés et des dirigeants nationaux. Le récent article de Resson Kantai Duff pour Mongabay au sujet de l’« élaboration d’un plan pour en finir avec le racisme subtil dans le domaine de la conservation » soutenu par 30 conservationnistes à travers l’Afrique est une contribution tellement positive. Il met en effet en exergue les moyens tout à fait réalisables pour changer les choses au sein de nos organisations et de nos équipes. Il s’agit d’un point de départ et il commence à donner une lueur d’espoir.

Mongabay: Et que faudra-t-il pour exploiter cet élan et entrainer des changements significatifs et durables ?

Colleen Begg: J’ai abordé ce point tout à l’heure. Nous devons commencer par nous analyser, et par lire l’article de Resson. Nous devons commencer par être honnêtes et admettre à quel point nous perpétuons le système. C’est la seule manière de progresser. Nous devons exploiter cet élan en utilisant notre influence pour créer de la place aux nouvelles idées et aux nouvelles voix pour nous faire entendre et pour mettre en place ces nouvelles idées. Il existe de nombreuses manières d’y arriver – questionner les organisateurs quand les groupes de discussion ne représentent qu’un seul point de vue dominant et suggérer des intervenants alternatifs, faciliter les discussions, demander des retours en posant des questions honnêtes qui ne sont pas manipulées pour obtenir des réponses positives, regarder au-delà du cercle de consultants actuels pour découvrir de nouvelles idées, examiner les échecs d’une manière transparente axée sur le progrès et non sur l’accusation, examiner de près nos propres organisations, nos cercles et groupes de discussion pour les rendre plus sûrs afin que les critiques puissent être entendues, et changer la manière dont les mandats et les descriptifs de postes sont créés afin de cesser de recruter des personnes avec un point de vue culturel dominant.

J’ai 52 ans, et de nombreux conservationnistes de ma génération occupent actuellement des postes de dirigeants dans les organisations de conservation. Il existe réellement une opportunité pour utiliser notre influence et pour nous faire entendre de manière stratégique. En tant que fondateurs, nous pouvons établir des plans de succession pour pouvoir sortir de nos rôles et permettre à d’autres d’accéder à ces postes plutôt que de toujours recruter en externe ou encore pire plutôt que de pratiquer du favoritisme en offrant ces postes à haut niveau à des membres de notre famille. Une organisation dans le domaine de la conservation n’est pas une entreprise familiale. Le népotisme est une réalité dans le milieu de la conservation.

Si nous arrivons à créer des organisations ou des réunions moins toxiques, la confiance que l’on nous portera sera plus grande, le roulement du personnel moins important, la productivité meilleure, la résilience plus élevée, et nous pourrons ainsi attirer les meilleurs cerveaux africains et nous serons à même d’écouter leurs idées. Nous pourrons leur offrir une option de carrière viable et de réelles perspectives d’évolution.

Mongabay: Vous êtes activement engagée dans le leadership de Women for the Environment Africa. Pouvez-vous nous citer quelques-unes des approches suivies par WE Africa pour renforcer le leadership des femmes dans le milieu de la conservation ?

Colleen Begg: Women for the Environment Africa a été créée pour répondre au besoin urgent d’établir une collaboration plus efficace et un leadership plus diversifié dans la conservation africaine et dans l’espace environnemental. WE Africa représente un moyen d’utiliser notre influence en tant que leaders pour une conservation plus inclusive. WE Africa me donne de l’espoir et je suis très enthousiaste à l’idée de ce que nous pouvons réaliser ensemble. J’ai toujours fermement cru que nous ne progressons pas en gravissant les échelons ni en devenant plus gros mais en nous améliorant ou en œuvrant vers une plus grande collaboration.

Nous avons fondé WE Africa pour sortir de cette frustration due à l’absence de diversité dans la prise de décisions au sein des organisations de conservation en Afrique qui comptent un très faible pourcentage de femmes africaines et qui manifestent un besoin urgent de mettre en place de nouveaux modèles de conservation inclusifs pour obtenir de meilleurs résultats en matière de conservation, eu égard à la perte de la biodiversité et du changement climatique. Nous pensons que les femmes africaines peuvent être au cœur de la transformation du mouvement de conservation grâce au leadership. Musimbi Kanyoro, PDG de Global Fund for Women, dont la principale mission est d’obtenir des ressources pour les organisations dirigées par des femmes exprime fort bien cette pensée ici en mettant en exergue le besoin de faire confiance aux femmes d’Afrique, d’investir massivement dans leurs organisations et de manifester une grande estime pour ces femmes, parce qu’elles sont ambitieuses et parce qu’elles ont la capacité de faire du bon travail. Nous devons sortir de cette culture de compétition pour laisser la place à la collaboration et au soutien. Nous savons que les équipes plus diversifiées sont plus productives, plus résistantes et plus innovatrices aussi. Les hommes ont déjà leur place dans ce secteur, nous devons donc attirer plus de femmes, veiller à ce qu’elles soient connectées, soutenues et en sécurité afin qu’elles ne se sentent pas isolées, qu’elles puissent partager leurs idées et qu’elles deviennent des modèles pour d’autres. Il y a tellement de conservationnistes à travers le continent qui se sentent accablées et épuisées ! Nous devons protéger leur santé mentale et physique. Nous devons nous écarter de l’idée qu’il faille nous sacrifier pour la bonne cause au détriment de notre santé, de nos familles et du bonheur.

WE Africa s’intéresse en particulier aux femmes africaines qui occupent déjà des positions de hautes dirigeantes dans l’espace environnemental et qui sont susceptibles de faire bouger les choses. Nous n’avons pas de temps à perdre. Toutefois en connectant 100 femmes entre elles au cours des cinq prochaines années et en utilisant leur influence, nous pourrons faire germer un vrai mouvement. Chaque année, ce sont 20 extraordinaires dirigeantes environnementales africaines venant de tout le continent qui se réunissent pour confronter leurs idées et leur expérience de l’année en matière de leadership transformationnel. L’expérience immersive se concentre sur nos cinq piliers, qui sont : leadership et développement personnel, bien-être, relationnel (collaboration, consolidation de la paix et résolution des conflits), influence stratégique et visibilité, innovation et inspiration. Notre organisation a vu le jour en janvier 2021, après trois ans de préparation et de recherche. Les 20 premiers membres de WE Africa viennent de 12 pays différents, de sphères publiques et privées avec des expériences et des compétences très variées. Nous lancerons les candidatures 2022 mi-juillet pour la deuxième cohorte, alors faites passer le message ! En tant que dirigeants, une fois que nous nous comprenons mieux les uns et les autres, que nous comprenons mieux nos valeurs, nos objectifs et nos styles de leadership, et une fois que nous avons des limites en place et notre bien-être au cœur du débat, nous pouvons alors trouver l’énergie et la force d’assurer notre rôle de leader à travers des discussions difficiles et des enjeux complexes.

C’est tout simplement en réunissant ces leaders, venant de pays, d’organisations, de groupes d’âges et de disciplines différents et de milieux de conservation variés que nous créons le changement. Les questions difficiles et les diverses approches en matière de conservation peuvent être débattues dans un espace sûr avec des limites clairement établies, y compris les sujets tels que le racisme, l’utilisation durable des ressources, les droits des animaux, l’humiliation et les risques d’être sur le devant de la scène. Le seul fait de comprendre tout cela fait déjà bouger les choses. Il y a tellement de diversité, d’inspiration, de connaissance, de courage et de bonté dans cette sphère. WE Africa est solide en partie parce que ses membres créent ensemble leurs propres expériences à travers des retours et des dialogues constants. Nous appelons cela « la salle ronde », et c’est là que toutes les idées sont façonnées et ajustées au contexte africain. Nous voulons éviter d’être simplement un autre courant de leadership à l’occidental qui enseigne aux dirigeants africains du milieu de la conservation comment diriger et qui finit par perpétuer le système existant. WE Africa compte à son bord un conseil de direction (huit dirigeantes africaines de la conservation), des coaches professionnelles, des médiatrices et des consultantes pour aider à la bonne réalisation du programme. Il s’agit d’un travail qui, volontairement, est toujours en progrès.

Pour moi, WE Africa est un moyen de transmettre une image positive, une étincelle dans un monde plutôt accablant. Je ne veux pas faire que fulminer à l’égard du système sans engager aucune démarche pour faire changer les choses – c’est ma contribution à l’apprentissage par l’action.

Mongabay: Dans une interview accordée à Mongabay il y a huit ans, vous avez déclaré : « Je pense que nous ne devrions jamais omettre ni minimiser les coûts élevés que les communautés locales doivent supporter quand elles vivent à proximité immédiate d’animaux dangereux tels que les lions et les éléphants ». Pensez-vous que ce sentiment et, d’une façon plus générale, les intérêts des communautés locales sont mieux compris au sein des groupes de conservation ?

Colleen Begg: Les gens qui vivent au milieu de la faune sauvage supportent la majeure partie des coûts de la conservation, pas uniquement les conflits, mais aussi les limites imposées sur les terres disponibles à l’agriculture ou au développement d’activités ainsi que le manque d’opportunités de travail et d’infrastructures.

Il s’agit bien plus que de « représenter leurs intérêts ». Il s’agit de les placer au cœur des prises de décision.

Récemment, j’ai vu cette compétition acharnée sur les réseaux sociaux (que le débat porte sur la chasse sportive, les droits des animaux, l’acquisition de terres pour la conservation, les conflits au sujet des éléphants, ou tout autre chose) où deux parties essaient d’asseoir leur position en affirmant qu’elles ont le soutien des communautés locales et qu’elles représentent leurs intérêts. Parfois, cela va même jusqu’à afficher des photos des « membres de la communauté » pour accompagner et appuyer des banderoles de messages de soutien.

Les mots que nous utilisons semblent aussi perdre de leur sens au milieu de tout ce jargon – qu’est-ce que l’« engagement communautaire ? », la « conservation participative » et qui sont ces « communautés » ?

Nous disons souvent que ce que nous faisons, c’est de la conservation communautaire, c’est à dire que nous impliquons les gens qui vivent ici à nos projets. J’ai récemment vérifié la signification de « communautaire » après avoir été reprise lors de l’utilisation de ce mot. La personne en question avait raison, je ne l’utilisais pas correctement. Pour que quelque chose soit considéré comme un « mouvement communautaire », il faut que ce soit un mouvement politique, économique ou de conservation créé par les individus qui vivent dans cette zone. Il ne s’agit pas de qui vous incluez au projet, mais il s’agit de qui créé et conduit le processus de changement.

J’ai réfléchi à tout cela récemment, car lorsque je ne suis pas sur le terrain, je passe quelques mois par an dans un petit « hôtel-boutique » au sein d’un village rural, en Afrique du Sud. Il se trouve à la limite d’une réserve naturelle. Des babouins des alentours viennent régulièrement en ville piller les arbres fruitiers et les potagers. Il y a quelques années le problème s’est accentué, et les émotions aussi.

La société de conservation locale a réalisé une étude pour sonder les opinions de la communauté et tenter de trouver des solutions. Dans ce petit village, de résidents relativement riches et privilégiés, on a relevé des opinions très variées allant de « tuer les babouins » à « nourrir les babouins » et tout ce que vous pouvez imaginer entre les deux. L’éventail de réponses, l’émotion, la résistance à assumer toute responsabilité vis à vis du conflit étaient similaires à celles d’un village de taille identique habité par des petits exploitants pratiquant l’agriculture vivrière avec lesquels nous collaborons dans le nord du Mozambique. Cependant, personne n’allait mourir dans ce village sud-africain à cause des babouins détruisant son potager, personne n’allait être tué par un éléphant et personne n’allait non plus voir son gagne-pain détruit par les potamochères. Et personne n’a jamais suggéré que la société de conservation « représentait » les intérêts de tous les habitants du village. Il était acquis depuis le début que chacun avait le droit d’exprimer son opinion et de participer au débat puisqu’il était question de la propriété, du style de vie et du bien-être de chacun. Les conservationnistes menant les discussions et cherchant des solutions faisaient en fait partie de la communauté, ils étaient les propriétaires des terrains. Un consensus et un compromis ont été atteints après toute une série d’écoute et de médiation et un plan d’actions a été convenu avec les surveillants des babouins, qui s’est révélé efficace, souple et qui est toujours en cours.

Ce que je veux souligner, c’est que nous devons aussi reconnaitre qu’aucun village situé à proximité ou au sein d’une aire protégée ne représente une seule et unique entité homogène partageant une seule et unique opinion. Aucun conservationniste externe ne devrait parler en son nom pour représenter ses propres intérêts, aussi bien intentionnés qu’ils soient. Nous (je) devons (dois) arrêter de mettre nos modèles de conservation dans des cadres comme si nous avions les communautés d’un côté et les conservationnistes d’un autre. Les gens peuvent et sont souvent les deux à la fois.

Lorsque 85 % de l’équipe d’une organisation est originaire de la communauté locale et lorsque ses membres sont dûment impliqués dans les prises de décision et détiennent réellement un pouvoir sur la gestion des fonds, alors nous pouvons dire que les conservationnistes forment en quelque sorte la communauté et nous pouvons parler d’intendance, et non plus de tolérance. C’est l’objectif que nous devons atteindre.

Je ne dis pas que c’est facile – c’est complexe et vraiment délicat – mais au moins nous savons où nous allons. Il existe aussi autant d’opinions divergentes au sein de ce groupe amorphe où les gens se disent « conservationnistes » qu’il y en a au sein du groupe que nous appelons « communauté locale ». Simplifier la désignation d’un groupe complexe en le rangeant dans la catégorie « communauté locale » se rapproche vraiment du colonialisme et du racisme. C’est une manière facile de mépriser les individus.

Je ne suis pas certaine de me faire comprendre. Mais ce que je veux dire c’est que je crains de plus en plus que la plupart de « l’engagement communautaire » que je vois ne soit pas réel. Soit l’engagement communautaire n’a pas lieu de manière significative soit il ne s’agit que d’une légère ascension sur l’échelle des responsabilités sociales et du paternalisme où les conservationnistes détiennent tout le pouvoir à l’extérieur.

Plus je travaille dans le milieu de la conservation, plus je doute et moins je suis confiante en l’avenir, en ce qui est juste, mais j’espère que c’est une bonne chose. J’espère que chercher à comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionne pas et me sentir mal à l’aise va me vacciner contre le cynisme. Pour moi, il n’y a rien de plus frustrant et contre-productif que les conservationnistes quinquagénaires blancs qui refusent toutes les nouvelles idées et disent à tout-va « ça ne va pas marcher ». On me l’a dit un nombre incalculable de fois au cours des 30 dernières années. Ça étouffe l’innovation

Mongabay: Vous avez récemment décrié l’utilisation de la dénomination « héros de la conservation », en affirmant qu’elle minimise les contributions collectives d’un grand nombre de personnes. Pourriez-vous nous en dire plus ?

Colleen Begg: Il n’y a personne que je connaisse qui ait réalisé un projet de conservation seul. Alors, vous pouvez toujours retirer un piège, sauver une tortue en la remettant à la mer, et élever un oisillon. Mais ce n’est pas cela la conservation. Vous pouvez étudier les blaireaux à miel pendant 4 ans en suivant et en enregistrant chacun de leurs mouvements et obtenir un doctorat, mais ce n’est pas cela la conservation. Pour moi, la conservation nécessite de s’attaquer à la réduction des menaces pesant sur les espèces animales et sur la nature sauvage pour leur permettre de prospérer dans le futur. Pour y parvenir, il y a différents paramètres à prendre en compte à différents niveaux sur le long terme et à l’échelle de la société, pas d’une seule personne.

Je ne pense pas non plus que la plupart du travail soit héroïque. C’est souvent une vocation, et parfois, cela nécessite un important sacrifice, et plus grand pour certains d’entre nous, mais en aucun cas, notre travail doit être qualifié d’héroïque. Il s’agit d’un choix et d’un métier pour lequel on peut ressentir une grande dévotion et passion. Cela fait 30 ans que je travaille dans le secteur, et je n’ai jamais rien fait qui soit héroïque. Il y a bien sûr des militants qui sont héroïques et qui risquent leur vie, mais ce n’est généralement pas ce que les gens entendent lorsqu’ils qualifient quelqu’un de « héros de la conservation ». Cela créé tout un « mythe » où certains s’inspirent des récits de « héros de la conservation » mis sur le devant de la scène par les médias occidentaux et veulent réaliser la même chose que ces héros, mais ce n’est pas cela faire de la conservation.

Il y a bien entendu au sein de notre équipe des membres qui devraient être considérés comme des héros pour leurs actions exceptionnelles. L’un de nos ouvriers du bâtiment, par exemple, travaillait sur la construction d’un camp de scouts au milieu de nulle part quand il a entendu des tirs. Il s’est alors précipité dehors, non armé, a couru après les tueurs d’éléphants, a affronté seul un des braconniers et a réussi à récupérer un sac contenant sept défenses d’éléphants tout en se faisant tirer dessus avant de s’enfuir se réfugier chez les scouts. Ce qu’il a réalisé était héroïque, dépassait le cadre de son travail et était incroyablement dangereux. Son action doit être reconnue et honorée.

Bien parler en public et représenter le travail de notre équipe ou vivre dans une tente ne fait pas de moi, ni de quiconque un héros de la conservation. Il s’agit de compétences acquises et d’un choix de vie.

Les visages de la conservation que l’on voit le plus incarnent rarement les héros, ce sont simplement des célébrités. Pour créer une conservation efficace, nous avons besoin d’équipes collaboratives, pas de héros individuels.

Mongabay: Vous avez également dit qu’une mauvaise qualité de communication peut être source de nombreux conflits au sein de la conservation. Quel est votre conseil pour améliorer la communication entre différents acteurs ?

Colleen Begg: D’être plus à l’écoute, d’être curieux, de poser plus de questions.

Je n’ai pas moi-même une très bonne capacité d’écoute parce qu’en écoutant les gens parler, beaucoup d’idées me viennent à l’esprit et j’arrive à m’ennuyer dans les conversations. Je ne suis pas particulièrement douée pour les conflits, alors quand quelqu’un est agressif, négatif, franchement grossier ou menaçant, j’ai du mal à ne pas être sur la défensive, donc j’arrête de communiquer et j’arrête d’écouter. Mais l’écoute, la médiation et la résolution de conflits sont des compétences qui s’acquièrent.

Pour notre équipe, dans nos réunions, nous devons souvent traduire dans une langue avant de retraduire dans une autre, alors beaucoup de ce qui est dit est perdu, en particulier lorsque les traducteurs paraphrasent. Cela entraine une certaine confusion et une perte des subtilités. Mais en dehors des difficultés évidentes d’une communication multilingue, il y a aussi le problème du choix des mots et des actions qui sont influencés par notre culture dominante et notre vision du monde. D’où la nécessité d’avoir une équipe diversifiée pour comprendre ce qui manque, les détails subtils et le contexte culturel. Quand on forme une équipe diversifiée (composée de divers cultures, races, âges, milieux socioéconomiques, études et formations) la manière de communiquer pour réduire les conflits est encore plus importante.

Il est indispensable que nous soyons plus nombreux à vouloir acquérir des compétences pour bâtir la paix et dialoguer. C’est à la fois un art et une compétence.

Mongabay: J’ai lu que vous avez contracté le COVID-19 en janvier dernier. Quelles conséquences la pandémie a-t-elle eues sur votre travail ? Et sur les communautés locales ?

Colleen Begg: Cette année a été très difficile pour moi et pour tant de personnes. Cependant, notre travail n’a pas été très impacté par le COVID-19 en 2020.

Quand Keith et moi-même avons été confinés en Afrique du Sud, notre travail ne nécessitait pas notre présence sur le terrain. Notre équipe est essentiellement originaire de la région et entièrement mozambicaine, alors tout le monde a poursuivi son travail comme d’habitude. Beaucoup de nos programmes sont profondément axés sur les villages comme notre programme de gardiens de la communauté où nous avons des gardiens opérant dans 42 villages différents recueillant, en tant que scientifiques nationaux, des données de base sur la population, les taux de mortalité, la pêche et les conflits. Nous communiquions déjà avec eux sur WhatsApp, alors il y a eu très peu de changements pour nous.

Notre programme de visites de la brousse a été le plus touché, car nous ne pouvions pas accueillir d’enfants au Mariri Environmental Centre, mais à la place notre équipe a mis en place des programmes de sensibilisation pour aller rendre visite aux familles sur le terrain en maintenant la distanciation sociale et le port du masque – et de manière individuelle. Cela a été une expérience positive, car nous avons réussi à rencontrer des gens que nous ne voyons pas habituellement et nous avons pu engager une conversation avec eux, à leur convenance.

Nous ne misons pas sur le tourisme pour nos activités de conservation, et nos donateurs ont été incroyablement fidèles durant toute l’année 2020. Nous n’avons enregistré qu’une petite baisse du financement de 20 %, nous avons donc pu maintenir en place toute notre équipe mozambicaine et les salaires. En revanche, le village Mbamba, a, quant à lui, été considérablement touché par l’effondrement du tourisme. Les membres du village sont nos partenaires dans le Mpopo Trails Camp et pour chaque nuitée, ils perçoivent une taxe non négligeable de 20 % par visiteur pour le financement de leurs propres projets de conservation. Les visiteurs permettent aussi de soutenir le programme de cantine scolaire pour 350 enfants, et le camp est restauré chaque année à partir de végétaux récoltés par les femmes, leur assurant environ 10 000 dollars par an. Le village de Mbamba a donc été impacté par tout ce manque à gagner.

Espérons que le tourisme reprenne, mais il y a également la guerre à Cabo Delgado, à l’est du pays, qui augmente les sentiments d’anxiété et d’insécurité.

Mongabay: Sur le plan macroéconomique, les populations de faune sauvage et l’étendue des habitats de qualité tendent à diminuer dans beaucoup de régions du monde. Quelle est la tendance pour Niassa ? Et quelle est votre vision des choses ?

Colleen Begg: Pour être conservationniste, vous devez être optimiste de nature. Après 18 ans de travail dans la réserve spéciale de Niassa, je suis profondément attachée à cette nature sauvage et à ses habitants, mais je suis aussi plus consciente que jamais de la complexité de la situation. Je ne pense pas que nous pouvons sauver Niassa et sa faune sauvage avec les anciens modèles de conservation et je ne pense pas qu’une organisation puisse le faire seule. Il va falloir une excellente collaboration, une vision commune, un dialogue franc et ouvert, un leadership extraordinaire et définitivement de nouveaux modèles de conservation. C’est possible à réaliser, mais il va falloir accélérer le rythme.

Il existe tant de potentiel pour un projet d’une telle ampleur. Il nous reste entre 800 et 1 000 lions, entre 3 000 et 4 000 hyènes tachetées et environ 350 chiens sauvages africains. Les lions et les hyènes sont en déclin à Niassa, et ils le sont en fait depuis 2015. Les menaces telles que les pièges pour le commerce de la viande de brousse, l’exploitation forestière, les opérations minières illégales, le trafic de parties du corps des lions et l’empoisonnement représentent toutes des préoccupations majeures. Il a été estimé qu’environ 60 000 personnes vivent à l’intérieur de l’aire protégée. Nous devons déterminer à quoi ressemble une conservation efficace et réussie. Voulons-nous réellement voir le nombre de ces carnivores augmenter avec toute ces humains aux alentours ? Je pense que nous devons stabiliser les populations de lions et de hyènes à des niveaux où ils peuvent avoir une viabilité à long terme sans pour autant causer trop de conflits.

Il y a eu beaucoup de difficultés, d’échecs, et beaucoup de moments aussi où j’ai pleuré et où j’ai explosé de colère, et quelques-uns où je me suis presque enfuie. Mais cela a aussi été une expérience incroyablement enrichissante. Mes sentiments vis à vis de la conservation sont majoritairement issus de mes expériences vécues à Niassa, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Mes frustrations actuelles, ici ou ailleurs d’une manière plus générale, ne sont pas liées au manque d’argent ou d’expertise mais au manque d’imagination, de compassion et de courage pour nous faire entendre. Je vois la crise ici comme une crise de leadership.

Quand je perds espoir, il y a toujours quelqu’un au sein de notre équipe qui continue d’espérer, qui me remonte le moral et qui me soutient. Nous avons de nombreux programmes différents en cours, alors il y a toujours une bonne nouvelle quelque part qui mérite d’être célébrée. À ce moment précis, nous devons juste continuer à nous faire connaitre et à nous faire entendre.

Mongabay: Quels conseils donneriez-vous à un(e) jeune envisageant une carrière dans la conservation ?

Colleen Begg: Premièrement vous devez décider si vous voulez faire carrière dans la biologie de la conservation ou dans la conservation. Ce sont deux domaines distincts. L’une relève du domaine de la science, l’autre des activités de plaidoyer, de la sociologie, de l’économie, de la biologie, de la sensibilisation, de la consolidation de la paix, de la recherche et de la collecte de fonds, du développement, de la gestion des aires protégées et plus encore.

Où vous imaginez-vous dans cinq ans ? Si vous voulez être impliqué(e) dans la conservation, vous devez mûrement réfléchir à ce que savez bien faire et l’appliquer à la conservation ; il existe un besoin pour un éventail de compétences. Mais vous devez aussi reconnaitre que vous ne devez pas nécessairement travailler dans le secteur pour contribuer à son développement. Est-ce réellement la conservation qui vous intéresse ou la recherche ?

Si vous n’êtes pas citoyen(ne) du pays en question, vous devez savoir qu’il y a beaucoup de candidats locaux et nationaux pour ces postes. Pourquoi vous précisément ? Qu’offrez-vous d’unique et d’utile qui puisse justifier de vous embaucher vous plutôt qu’un autre candidat ? Pour les conservationnistes nationaux, nous recherchons l’engagement, le désir d’apprendre et une capacité à travailler dans des conditions difficiles et stressantes au sein d’une équipe hétérogène. Plus de 50 % de notre équipe de conversation est analphabète fonctionnelle, mais apporte à notre équipe un incroyable savoir-faire autochtone, un leadership, des connaissances solides de la forêt et plus encore. Alors de quelle manière pouvez-vous nous aider ?

Article original: https://news-mongabay-com.mongabay.com/2021/06/reckoning-with-elitism-and-racism-in-conservation-qa-with-colleen-begg/