- L’industrie de la mode est devenue un pollueur majeur et l’un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Principalement en cause : la fast fashion (la mode éclair), ce modèle commercial qui traite les vêtements bon marché comme des biens périssables pouvant être mis au rebut après avoir été portés quelques fois seulement.

- La mondialisation contribue à l’enrichissement de ce secteur, qui pèse déjà un peu plus de 1 000 milliards de dollars : elle encourage les marques à délocaliser leurs chaînes de production dans des pays où les protections environnementales et salariales sont insignifiantes, voire inexistantes, pour leur permettre de maintenir leurs coûts aussi bas que possible.

- Ce phénomène conduit à une pollution massive et à des violations des droits du travail, affectant en particulier les femmes. On se souvient de l’épisode tragique de l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh le 24 avril 2013, au cours duquel 1 134 ouvriers avaient trouvé la mort. Cette semaine, pour commémorer le septième anniversaire du drame et plaider en faveur de la slow fashion (mode éthique, écologique et durable), le collectif Fashion Revolution se mobilise pour la Fashion Revolution Week

- Un article récemment publié dans Nature Reviews Earth & Environment révèle les impacts environnementaux de la fast fashion et la complexité de la chaîne logistique internationale de l’industrie de la mode, et propose des solutions pour orienter le consommateur vers une industrie plus propre.

Fast fashion et environnement

Nous vivons dans un monde de fast fashion, un modèle qui repose sur des achats impulsifs et fréquents de vêtements toute dernière tendance fabriqués à moindre coût, et qui finissent généralement leur cycle de vie à la poubelle. L’industrie de la mode est aujourd’hui responsable de 10 % de la pollution mondiale et se positionne comme deuxième plus grand pollueur mondial, juste après l’aviation.

Un article récemment publié dans Nature Reviews Earth & Environment révèle les impacts environnementaux de la fast fashion et la complexité de la chaîne logistique internationale de l’industrie de la mode, et propose des solutions pour orienter le consommateur vers une industrie plus propre.

« S’habiller est devenu si bon marché. Quelqu’un en paie forcément le prix », déclare à Mongabay Kirsi Niinimäki, professeure de design à l’université d’Aalto en Finlande et auteure principale de l’article. « Et généralement, c’est au détriment de l’environnement », ajoute-t-elle.

Le nombre de vêtements achetés par personne a explosé ces vingt dernières années. En 2014, les consommateurs ont acheté 60 % de vêtements de plus qu’en 2000, et les ont gardés deux fois moins longtemps. Aux États-Unis, en moyenne, un vêtement est acheté par personne tous les 5,5 jours, et au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande, ce sont 16 kg d’articles textiles qui sont achetés par an et par personne.

Chaussures, serviettes, vêtements et draps comptent parmi les principaux déchets municipaux. Jusqu’à 92 millions de tonnes de déchets textiles sont soit incinérés soit jetés dans une décharge chaque année – on pourrait remplir la grande pyramide de Gizeh plus de 16 fois avec un tel volume.

Les entreprises de l’habillement décident de la quantité et du style de vêtements à produire d’après les prévisions des chasseurs de tendances, les volumes de ventes précédents, et un certain nombres d’autres facteurs. Il arrive que ces estimations soient erronées, laissant alors les entreprises avec d’importants stocks d’invendus. Généralement, après avoir été stockés pendant quelques temps, ces articles invendus sont soit incinérés soit détruits, plutôt que d’être proposés à un prix réduit – ce qui pourrait nuire à l’image de la marque.

Burberry, la célèbre marque de prêt-à-porter britannique, a préféré détruire l’équivalent de plus de 110 millions de dollars d’articles invendus (vêtements, parfums et accessoires) entre 2013 et 2018, plutôt que de les vendre à rabais et de « dévaloriser notre image de marque ».

« Nous jetons nos vêtements comme nous jetterions des sacs en plastique non réutilisables, ou du fast-food », se lamente Sam Hartsock, directeur des programmes de campagnes de sensibilisation pour Remake, une organisation à but non lucratif qui vise à sensibiliser le public aux violations des droits humains et aux injustices climatiques causées par l’industrie de la mode. « Les créateurs et les entreprises conçoivent des vêtements pour qu’ils deviennent rapidement obsolètes, parce qu’en produisant plus, vous augmentez vos marges, vos profits et vos revenus », précise-t-il.

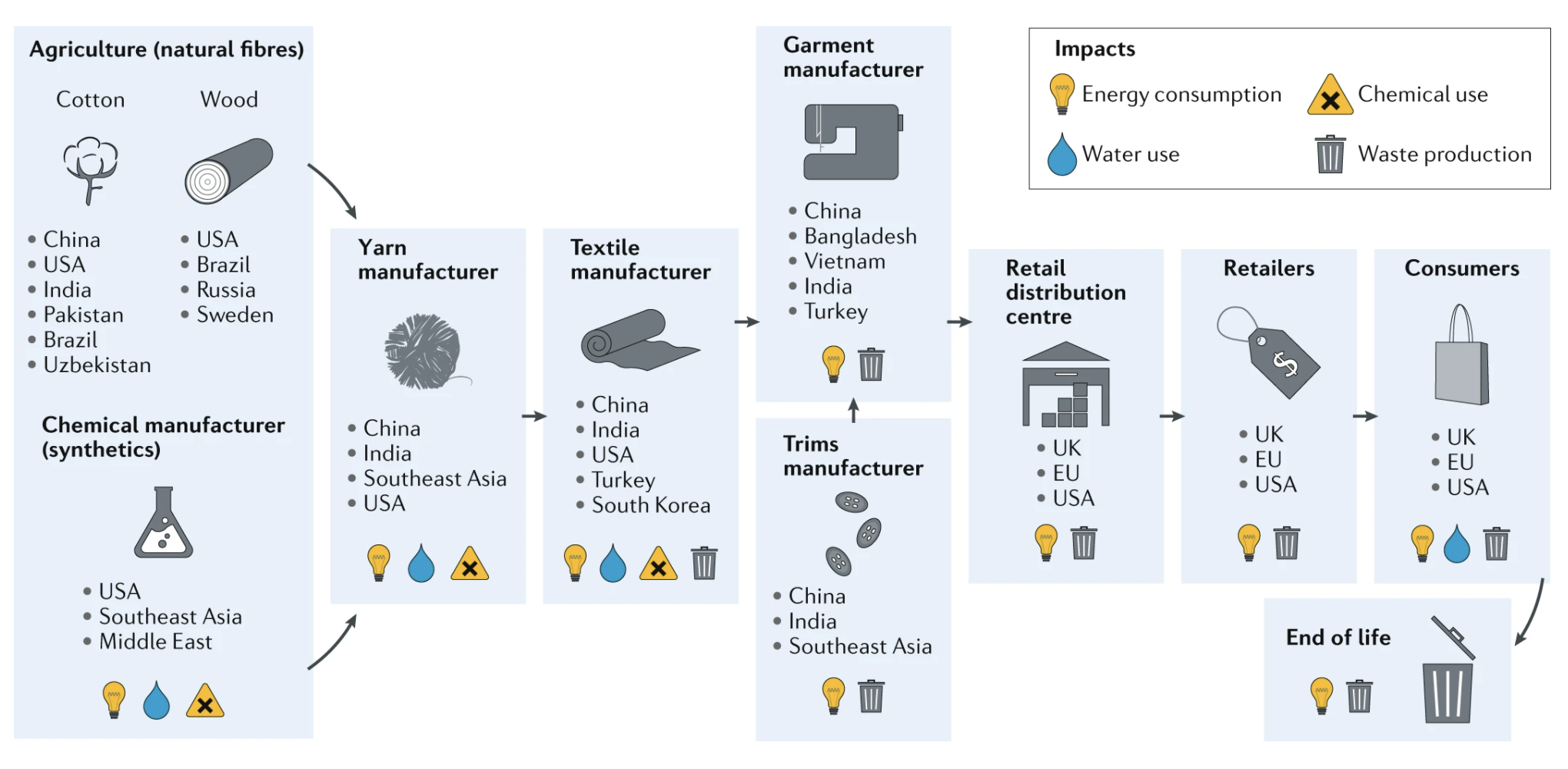

La chaîne logistique de l’habillement est longue et complexe. Chaque étape allant de la fabrication de la fibre, de la laine et du textile à la teinture et à la couture puis au stockage dans des centres de distribution peut être réalisée dans un pays différent. Des douzaines de personnes se retrouvent donc impliquées dans la création d’un seul article d’habillement, et de nombreux déchets sont produits au cours du voyage : eau, produits chimiques, CO2 et plastique.

Le textile est l’industrie qui libère la plus grande quantité de gaz à effet de serre par pièce produite, après l’aluminium. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat rapporte que 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de l’industrie textile. La fabrication, le transport et les cycles de lavage contribuent chacun à l’augmentation de l’empreinte carbone d’un vêtement.

La production de fibres en est le plus grand responsable. La consommation d’énergie et les émissions de CO2 sont des plus élevées lors du processus d’extraction de la fibre, en particulier lors de la création de la fibre synthétique, nécessitant des produits pétrochimiques. Les matières synthétiques, telles que le polyester, la rayonne, le nylon et l’acrylique sont essentiellement produites à partir de plastique, lui-même dérivé du pétrole, et il faut compter des centaines d’années avant qu’elles ne se décomposent naturellement. Le polyester synthétique, par exemple, est fabriqué à l’aide d’une réaction chimique entre le pétrole, le charbon, l’air et l’eau. Le polyester représente 51 % de la production textile.

Il faut également prendre en compte l’énergie consommée pour générer cette production. En Chine, les usines textiles sont principalement alimentées au charbon. Par conséquent l’empreinte carbone des textiles fabriqués en Chine est 40 % plus élevée que celle des textiles fabriqués en Europe.

Trente-cinq pour cent des microplastiques primaires (particules de moins de 5 mm) se trouvant dans les océans proviennent de l’industrie de la mode (190 000 tonnes par an). Une grande partie de ces microplastiques est libérée par les lavages de matières synthétiques, telles que l’acrylique et le polyester (que l’on trouve dans des articles comme les jeans en stretch, les leggings et autres vêtements bon marché).

Une partie de ce plastique entre dans notre organisme par les produits de la mer (poissons, fruits de mer et sel marin) que nous consommons. Une analyse de WWF, le Fonds mondial pour la nature, indique que chaque semaine nous ingérons possiblement une quantité de plastique équivalente à une carte de crédit sous forme de microplastiques via l’eau, la bière, le poisson, les crustacés et le sel marin.

La mode est également assoiffée. D’un bout à l’autre de la chaîne, l’industrie produit environ 20 % des eaux usées mondiales (et consomme 79 milliards de m3 d’eau au total). La culture du coton est bien connue pour nécessiter beaucoup d’eau : 2 500 litres d’eau sont en effet nécessaires pour cultiver le coton qui servira à la confection d’une seule paire de jeans soit la quantité d’eau consommée par une personne sur 3 ans et demi. Et cette quantité augmente pour la fabrication des jeans délavés.

Le coût humain de la fast fashion

Le 24 avril 2013, ce sont 1 134 ouvriers (principalement des jeunes femmes) de l’industrie textile qui ont trouvé la mort dans l’effondrement du Rana Plaza à Dhaka, au Bangladesh. Le bâtiment abritait les ateliers textiles de 29 célèbres marques de prêt-à-porter. La tragédie a attiré l’attention du monde entier sur les conditions de travail déplorables et dangereuses d’un bon nombre de travailleurs de l’industrie textile.

De nombreux ouvriers de l’industrie textile endurent au quotidien des risques menaçant leur santé et leur sécurité, en plus d’être mal payés. En Éthiopie, par exemple, un ouvrier du textile gagne un salaire moyen de 26 dollars par mois, alors que le salaire mensuel vital est de 100 dollars. Le ministère américain du Travail a rapporté des preuves de travail forcé et de travail des enfants dans l’industrie de la mode en Argentine, au Bangladesh, au Brésil, en Chine, en Inde, aux Philippines, en Turquie et au Vietnam. H&M, Forever 21, GAP et Zara comptent parmi les célèbres marques qui ont été impliquées dans des scandales sur le travail des enfants et le travail forcé.

« Comment pensez-vous pouvoir acheter des vêtements à bas prix ? », interroge Hartsock. « L’industrie de la mode doit forcément réduire ses coûts quelque part, et une bonne partie de cette réduction des coûts est réalisée sur les salaires. Le fondement de l’industrie repose sur l’exploitation des ouvriers – des femmes en particulier. »

L’industrie de la mode est estimée à 2 500 milliards de dollars et emploie environ 75 millions de personnes, dont « 80 % s’avèrent être souvent des femmes et parfois des enfants », rapporte Hartsock.

« Renvoyer les femmes enceintes est monnaie courante dans l’industrie de la mode. Elles sont harcelées et maltraitées dans les ateliers. La fast fashion, c’est l’histoire non seulement d’une violence accablante et déchirante envers notre planète, mais aussi envers les femmes qui fabriquent les vêtements que nous portons », poursuit Hartsock.

Récemment, la campagne de Remake #PayUp a rassemblé plus de 5 000 signatures sur une pétition demandant aux marques enregistrant une baisse du chiffre d’affaires durant la fermeture de leurs magasins (en raison du COVID-19) « de s’engager à honorer les commandes passées antérieurement pour garantir aux personnes les plus vulnérables de leurs chaînes logistiques – les femmes qui fabriquent leurs produits – de conserver leur emploi en ces temps particulièrement incertains ».

Les entreprises de l’industrie de la mode cherchent à réduire leurs coûts en délocalisant leurs productions dans des pays où les protections environnementales et salariales sont insignifiantes, voire inexistantes, et où le recours aux technologies d’atténuation du changement climatique n’est pas obligatoire. Dans de tels cas de figure, les écosystèmes locaux font, certes, les frais des déchets chimiques, mais les travailleurs aussi : les risques sanitaires encourus vont croissant en raison de leur exposition aux produits chimiques.

Comment en sommes-nous arrivés là ? La fast fashion en bref

« Cette idée de la fast fashion, telle qu’on la connait aujourd’hui où de plus en plus de produits sont fabriqués en série à bas coûts, a en réalité une longue histoire derrière elle et remonte à la Révolution industrielle du 19e siècle », expliquent, dans un email envoyé à Mongabay, April Calahan et Cassidy Zachary, historiennes de la mode et animatrices du podcast Dressed: The History of Fashion. La différence, c’est qu’aujourd’hui « la cadence ne cesse d’augmenter », ajoutent-elles.

L’invention du métier Jacquard en 1801 a permis de fabriquer les articles textiles plus rapidement et ainsi de réduire les coûts, tout comme l’avaient fait la production à la chaîne et les teintures synthétiques dans les années 1850. Les textiles produits en plus grandes quantités et à moindre coût ont mené au développement d’un nouveau modèle de distribution, les grands magasins, où de larges volumes de ventes permettent une réduction du prix à l’unité.

Autour des années 1950, le prêt-à-porter a fait son entrée sur le marché, en particulier dans les grands magasins occidentaux offrant leurs collections à des consommateurs issus de classes socio-économiques variées. Les prix attractifs de ces articles ont alors détourné les consommateurs des vêtements faits main et artisanaux.

Le modèle de fast fashion actuel a réellement pris son envol à la fin des années 1990, à la suite de la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995. Une fois l’OMC en place, les tarifs douaniers ont commencé à diminuer de manière significative, encourageant alors les échanges et l’ouverture des marchés à travers le monde. La réduction des tarifs douaniers à l’import et à l’export a encouragé l’industrie de la mode à délocaliser chaque partie de sa chaîne logistique vers le pays le plus offrant.

« Nouveauté et accessibilité sont toujours des facteurs influençant la décision d’achat des consommateurs de la fast fashion fréquentant des magasins comme H&M, Topshop et Zara », font observer Calahan et Zachary. « Zara, en particulier, a su répondre à cette demande en instaurant des flux logistiques tendus à l’extrême (quick response, ou réactivité maximale) dans le début des années 2000. »

En utilisant de nouvelles technologies, Zara a pu mettre en place un système permettant aux enseignes d’expédier leurs vêtements des ateliers de confection vers leurs magasins en quelques semaines. Cela a permis à la marque d’accélérer le rythme des « tendances » et de renouveler son inventaire une fois par mois, voire une fois par semaine. Ces lancements répétés de nouvelles collections entrainent une fréquentation plus soutenue des clients ainsi qu’une hausse du volume des ventes.

« La fast fashion incite constamment le consommateur à acheter de nouveaux styles : le nombre moyen de collections lancées chaque année par les entreprises européennes de l’habillement est passé de 2 en 2000 à 5 en 2011. Zara, par exemple, propose 24 nouvelles collections par an, et H&M entre 12 et 16 », selon un rapport du Parlement européen.

« C’est ce qui a mené les consommateurs à traiter les vêtements bon marché de plus en plus comme des biens périssables, presque “jetables”, pouvant être mis au rebut après avoir été portés seulement sept ou huit fois. »

De la fast fashion à la slow fashion

« La slow fashion, c’est le futur », affirment Niinimäki et les co-auteurs de l’article, « mais il est essentiel de bien comprendre comment engager la transition vers ce modèle pour obtenir créativité et collaboration entre les créateurs, les fabricants, les différentes parties prenantes et les consommateurs finaux », précisent-ils.

Les auteurs exhortent les fabricants à investir dans des technologies plus propres, l’industrie de la mode à utiliser des modèles commerciaux durables, et les décideurs politiques à modifier les législations.

L’Union européenne semble assumer le rôle de chef de file dans l’établissement des législations. Le Paquet économie circulaire adopté par l’UE en 2018, exige, pour la première fois, que d’ici à 2020, les pays membres s’engagent à trier leurs déchets textiles séparément. Et bien qu’elle ne s’adresse pas spécifiquement au secteur de la mode, la directive relative à la mise en décharge des déchets exige que les pays membres réduisent leurs déchets municipaux mis en décharge de 10 % d’ici à 2035.

Les créateurs peuvent aussi faire changer les choses, en concevant, par exemple, des vêtements avec très peu de déchets voire zéro déchet (c’est-à-dire des modèles où chaque pièce de tissu est utilisée). Les créateurs peuvent également imaginer des collections plus intemporelles et plus classiques avec des renouvellements toutes les 2 à 4 saisons au lieu des 12 à 24 collections annuelles présentées actuellement dans les magasins de fast fashion.

« Les créateurs peuvent certainement contribuer à faire changer les choses, mais sans consommateurs achetant de manière responsable, leurs contributions restent bien limitées. Il revient donc aux consommateurs de manifester leur volonté et leur envie de s’investir dans ce changement », commentent Calahan et Zachary.

De nombreuses organisations et campagnes visent à sensibiliser les différents acteurs de la mode aux dangers de la fast fashion. Le mouvement slow fashion un peu comme le mouvement slow food s’intéresse à la production propre et équitable et met en avant l’artisanat. En une journée, près de 500 000 personnes ont rejoint le hashtag #slowfashion sur Twitter fin avril 2020.

L’organisation à but non lucratif Fashion Revolution a lancé sa Fashion Revolution Week et milite cette semaine (du 20 au 26 avril) – en commémoration au tragique effondrement des ateliers textiles du Rana Plaza le 13 avril 2013 – pour une réforme systémique de l’industrie de la mode.

Lorsque le consommateur comprendra tout ce qui se cache derrière la chemise qu’il porte sur son dos, que fera-t-il ? S’il ne peut pas lui seul changer toute une industrie, il peut en revanche changer son comportement pour une « mode plus lente » et plus responsable, et ainsi faire basculer la demande du marché.

Niinimäki et ses collègues appellent les consommateurs à cesser de considérer la mode comme un divertissement bon marché, à s’engager dans une consommation plus responsable et plus lente, et à garder leurs vêtements plus longtemps en investissant dans une belle pièce et en prenant soin de celle-ci.

Les marques qui proposent une mode plus responsable sont généralement plus onéreuses. Selon Hartsock, c’est parce que leurs prix reflètent le coût réel de salaires équitables et parce que ces entreprises ne tentent pas de contourner les lois environnementales. Ces vêtements sont aussi généralement fabriqués à partir de tissus de meilleure qualité, avec un piquage plus solide et ont donc une durée de vie plus longue.

« Investissez dans un vêtement et ensuite apprenez à en prendre soin !», conseille Hartsock. « Avez-vous véritablement besoin de cinq paires de jeans ou pourriez-vous en acheter une belle et la conserver plus longtemps ? »

Laver les vêtements moins fréquemment, utiliser moins de détergents hostiles à l’environnement, et repriser ou raccommoder les vêtements permettent d’allonger la durée de vie d’un vêtement, et les pièces de meilleure qualité offrent un meilleur retour sur investissement.

L’achat de vêtements d’occasion (vintage, fripe, seconde-main) fait partie des recommandations phares pour celles et ceux qui souhaitent lutter contre le côté sombre de la fast fashion, tout en réalisant des économies. Le marché de la fripe est en plein essor. Il pesait 28 milliards de dollars aux États-Unis en 2019, et devrait continuer son expansion, car la génération Z est deux fois plus encline à la mode d’occasion que les autres classes d’âges. Les échanges de vêtements ont également gagné en popularité et encouragent la mise en place d’un modèle de mode circulaire pour rompre avec le modèle linéaire.

« Arriver à un changement à l’échelle planétaire va demander une évolution massive des mentalités chez le consommateur », font observer Calahan et Zachary. « Ce sera peut-être un tournant générationnel : un nouveau système de valeurs chez le consommateur et une nouvelle approche de son rôle et de ses responsabilités pour sauver la planète. »

Citation: Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). The environmental price of fast fashion. Nature Reviews Earth & Environment, 1(4), 189-200. doi:10.1038/s43017-020-0039-9

Image de bannière via Stocksnap/Pixabay: Une shoppeuse.

Liz Kimbrough est rédactrice pour Mongabay. Retrouvez-la sur Twitter @lizkimbrough_

FEEDBACK: Utiliser ce formulaire pour envoyer un message à l’auteur de cet article. Pour publier un commentaire public, veuillez vous reporter au bas de cette page.

Article original: https://news.mongabay.com/2020/04/trendy-cheap-and-dirty-fashion-is-a-top-global-polluter/